Homma Museum of Art芸術・自然・歴史の融合/公益財団法人 本間美術館

コラム

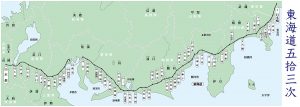

「保永堂版 東海道五拾三次之内」について

学芸員:阿部 誠司

現在開催中の展覧会「広重 東海道五拾三次 -名所を楽しみ、歴史に触れるー」展に関連し、歌川広重の代表作と言える「保永堂版 五拾三次之内」について解説します。

■歌川広重について

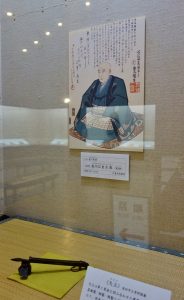

まず、「保永堂版 五拾三次」を描いたのは初代 歌川広重(寛政9年~安政5年/1797~1858)です。

浮世絵師・歌川広重は、江戸八代洲河岸(現在の千代田区丸の内付近)の定火消同心・安藤源右衛門の長男として生まれました。歌川広重とは絵師としての名で、本名を安藤重右衛門と言い、天保2年まで火消し職を勤めていました。

絵師に専念し始めた天保2年、初のヒット作「東都名所」を手がけ、風景画の絵師としてデビューします。

天保4年頃には、版元・竹内孫八(保永堂)から「東海道五拾三次之内」を発表。その土地の風俗を織り交ぜて描かれた美しく、時に大胆な構図が面白い風景画は、当時の旅ブームに乗って大ヒットしました。

以後、東海道や江戸の名所絵を多く手がけた広重は、役者絵の豊国、武者絵の国芳、名所絵の広重と呼ばれる大人気絵師となります。

なお、歌川広重の名は三代まで門弟が継ぎました。後に縁あって継いだ者が四代を名乗り、その子供が五代を名乗っています。

■東海道につて

東海道は全長約120里(約490㎞)。江戸を起点とする「五街道」(東海道・中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道)の一つです。

慶長6年(1601)に徳川家康が整備を命じ、以後、文学や演劇などの舞台となっています。

■広重と東海道

広重は「保永堂版 東海道五拾三次」を描くにあたり、実際に東海道を歩いたのか…

これについては様々な見解があります。

これまで、広重は天保3年の八朔の御馬献上(8月1日に幕府から朝廷に馬を贈る)に同行したのではないかと言われています。

シリーズ中の「藤川」にも献上の馬が描かれており、何より作品全体のクオリティの高さ、土地の空気感や人々の営みなど実際に見て描いたようにリアルなことが、これを裏付けているように思われていました。

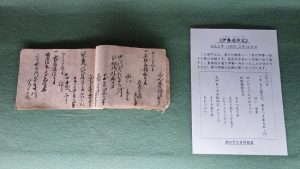

しかし、幕府の行列に定火消同心の広重が同行することは無理があります。(同行するならば町絵師ではなくお抱えの狩野派の絵師)近年では、ほどんどの絵が『東海道名所図会』(寛政9年発行)や『道中記』などの旅のガイドブックをもとにしていることが指摘されています。

■傑作 「保永堂版 東海道五拾三次之内」の誕生

江戸時代後期の江戸では、伊勢を中心とする寺社への参拝から発展した「旅」が一大ブームとなり、滑稽本『東海道中膝栗毛』のヒットを背景に、庶民の間でも街道や諸国の風物に対する関心が高まっていました。

そのような折に、新進の版元・保永堂の竹内孫八は、名所絵で頭角を現していた歌川広重に依頼し、東海道の宿場町・53駅周辺と出発地の日本橋と終着地の京都を描いた55枚のシリーズを刊行します。

当初は老舗の版元・仙鶴堂との合版でしたが、軌道に乗ると保永堂単独での出版となりました。

現在では、このシリーズを「保永堂版」と呼んでおり、20種類以上ある広重の東海道名所絵の中でも傑作として高く評価されています。

先に述べたように、このシリーズを描くに当たり、広重は『東海道名所図会』や『道中記』、『東海道中膝栗毛』などを参考にしています。それは、挿絵を再構成したり、文章から想像して描くというものでした。

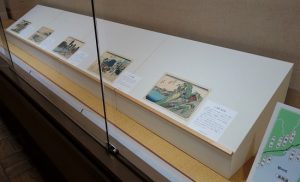

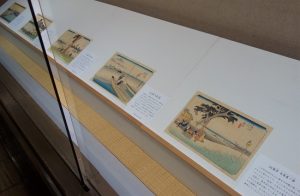

「保永堂版」では、やや低い視点から建物や人物を大きく配し、宿場やその周辺の風景がいきいきと描かれました。遠近法をうまく取り入れたことで空間が生まれ、情緒と広重特有の抒情性を醸し出しています。

また、季節や天候、時間などを演出として巧みに取り入れており、四季折々の表情は普遍的な美として現代の私たちも共感を得ることができます。

見たこともない風景や風俗を抒情性に富んだ世界につくり上げる広重の力量が、版画という印刷物を芸術にまで高めていると言えるでしょう。

■展覧会を覗いてみよう

大ヒット作「保永堂版」は、明治以降になっても再版される超ロングセラーとなりました。

錦絵は初めの200枚を「初摺」と言い、以降を「後摺」と呼びます。初摺は絵師の指示通りに摺られますが、後摺になると摺師の一存に任せる習わしがあり、長期に渡り出版された作品は大きく印象を変えることもあります。

しかし、どれも当時の人々が、広重の描く風景に心を吸い込まれ、画中の東海道で遊んだものです。

本展の「保永堂版 東海道五拾三次之内」は明治以降の後摺・復刻と思われ、出版当初(天保4~5年頃)の制作ではありませんが、自然と人の営みを慈しむ広重の眼差しと、広重の描く風景が長きに渡り愛されてきた証を伝える作品と言えます。(出品中の「保永堂版 東海道五拾三次之内」は全て個人蔵です)

旅の雰囲気を伝える資料もご紹介しています。

展覧会「広重 東海道五拾三次 -名所を楽しみ、歴史に触れる-」は、11月8日まで開催です。

2016.10.30

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 6月 | ||||||

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

- 2021.06.22復古やまと絵派の絵師・冷泉為恭 愛蔵の仏画

- 2021.05.11米沢藩の名君・上杉鷹山から本間家へ贈られた屏風

- 2021.02.05郷土の画人・菅原白龍 ー日本的な南画の確立に努めた画家ー

- 2021.01.24郷土の画人・市原円潭の羅漢図

- 2020.10.29鶴舞園の「月見石」

- 2020.10.21伊達政宗と千利休、2人の初めての対面を示す手紙

- 2020.07.18夏の絵画の代表、瀧を描いた作品

- 2020.07.11初夏・梅雨の時季に飾りたい絵画

- 2020.06.18唐物・高麗物・和物

- 2020.04.21鶴舞園と清遠閣を描いた作品